児相への強制力付与は悪用も想定した上での制度設計を

児相に新たな権限を付与するような法改正案が出てきているようだね。

この改正は原状、任意の「指導」に留まっていた児相の対応に強制力を持たせるもので、

主に虐待が認定される前における対応に変化を及ぼすものだ。

これによって、虐待認定前における子への面会や通信制限事情も、

今後、大きく変わってゆくとも言われている。

以下、読売新聞オンライン様からの引用です。

虐待疑いの親の面会制限、法的根拠なく現場は苦慮…防止法改正で明文化へ

https://www.yomiuri.co.jp/national/20241221-OYT1T50162/

近年のドラスティックな虐待やネグレクト案件を見ていると、

こういった議論が出てくるのは仕方がないとは思う。

実際問題として、早い段階で児相が動ければ防げたであろう事件はこれまでにもあったからね。

子どもの命に関わるような事例も少なくない以上は、

強制作用を施すような法改正議論が出てきたりすることは必然だろう。

ただ、現状における実務上での子の処遇の取り扱いを見た上では、一抹の不安もある。

端的に言うと、こういった強制力のある制度ができると、

必ずそれを悪用する者が現れるからだ。

これは当事者である場合もあれば、当事者から依頼を受けた第三者である場合もある。

例えば、弁護士とかね。

想定されるのは、有責配偶者である妻が自身を有利にするために児相に夫の虐待を通報、

面会や連絡に制限をかけた上でその事実状態を重視せよと裁判所に願い出るような事例だろう。

今現在において、児相絡みではなくとも虐待の通報実績を作り上げ、

それを皮切りに面会断絶を図り、己を有利をせしめようとするようなケースは数多く存在する。

大抵が弁護士がハッついているような事例で、

この弁護士が「勝つため」にそういった強引なプランを実行しているというわけだ。

これは順当にやったら勝てない案件を無理やり勝たせるための戦略(?)で、

そのために子の処遇を体よく利用しているだけに過ぎない。

弁護士はもちろん、通報している妻もな。

これもれっきとした、子に対する虐待事例と言えるだろう。

子どもを守るためとか抜かしながら、

テメーの勝利と体裁のために子の処遇をいじり倒してんだからさ。

法改正においては、そういった戦略として利用されている虐待事例に対しても、

強制力を持って対応してゆけるような新制度を期待したいところだ。

弁護活動の一環などという言い訳で回避できるような土壌など、決して認めるべきではない。

それを許すということは、

弁護士の肩書さえあれば子を虐待しても構わないと言っているのと同じだからな。

連中にそんな特権階級なんか与える必要ないでしょう。

どんなに確固たる目的をもって創設された制度であったとしても、

それを悪用するバカがいるから、こんなくだらんことにまで言及しなければならなくなる。

しかもそれをやっているのが法の番人ヅラしているような連中だってんだから、始末が悪いよな。

賢く立ち回っているつもりのようだが、

自分達のやってきたことが表沙汰になった際にどのように言い繕うつもりなのか。

それを考えていないほど無責任な者達は、

子に関わる事例に関与させないようにしなければならない。

2024.12.23 wrote

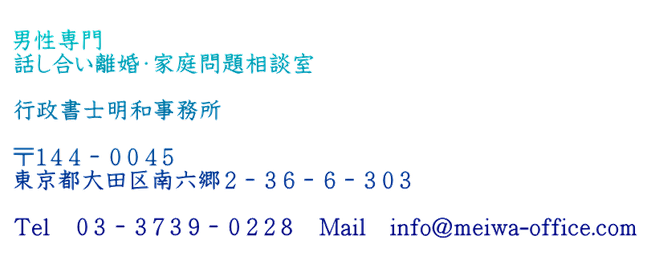

行政書士 吉田 重信

次コラム 賠償金額10万円?いじめに対して訴訟という手段は適切と言えるのか ![]()